インドのデリーからイギリスのロンドンまでバスを乗り継いで旅をする、という目標は、ギリシアからフェリーでイタリアのブリンディジに到着した時点で、ほぼ達成されたはずだった。あとは、目的地まで、大した困難もなくスムーズに進むはずだったのだ。

ところが、イタリアには都市と都市を結ぶ高速バスがないことがわかった。鉄道があるから。

それなら仕方がないと、市内を巡る路線バスを乗り継いで、ゆっくりイタリアを旅することにした。そして、

「バスを探し求めながら乗り継いでいくうちに、ひょっとしたらこんなに楽しいバス旅は久しぶりかもしれないなと思うようになってきた」

前巻で、「旅は人生に似ている」と嘆じた著者だった。祭りのような「旅の青年期」はもはや終わったと思っていた。

それが、そろそろ旅も終わりかというところにきて、ちょっと変わってきた。

歩いた町、見たもの、出会った人はたくさんだ。印象的な場面、心に残る出会いもあった。

だけど、何よりも心に残るのは、旅が若返っている、ということ。

旅が終わってしまうことを著者は願っていないのかもしれない。

「日本に帰ることはできる。だが、帰ることに現実感がない。喜びも湧いてこなければ寂しさがあるわけでもない」

時間のかかる路線バスに乗る楽しさや、行くはずのない方面への回り道の話には、まずは目標を達成するめぼしがついた安堵・解放感とともに、旅が終わる事の名残惜しさが混ざっていたのかもしれない。

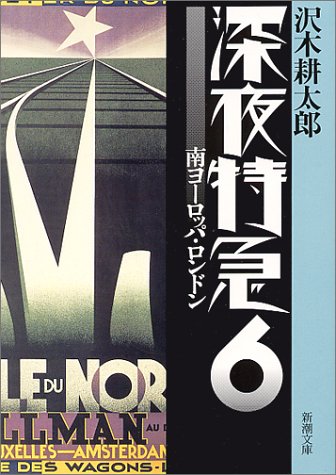

名残は尽きぬが、とうとうロンドン。

読んでいるわたしは、六冊分の旅、一年かけてまわった国々、町々の出会いや別れを振り返っている。

約束の電報を打とう。「ワレ到着セリ」

この感想も、その電文でしめくくるつもりだったが……

え?

笑ってしまった。

あ、聞こえてくる、あのフレーズ。

「トントンパットン トンパットン」(荒井良二『バスにのって』より)